Mobilitätswende – Autofreie historische Altstadt in Freudenberg

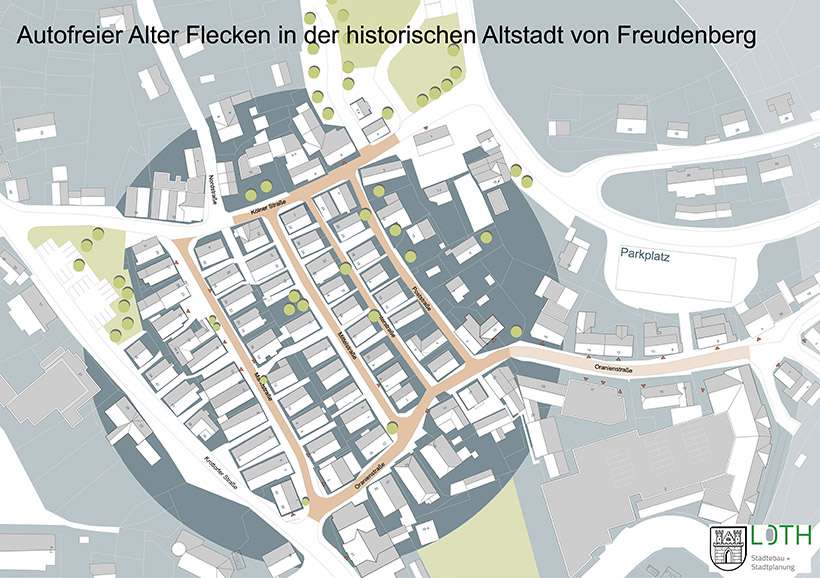

Autofreier Alter Flecken in der historischen Altstadt von Freudenberg

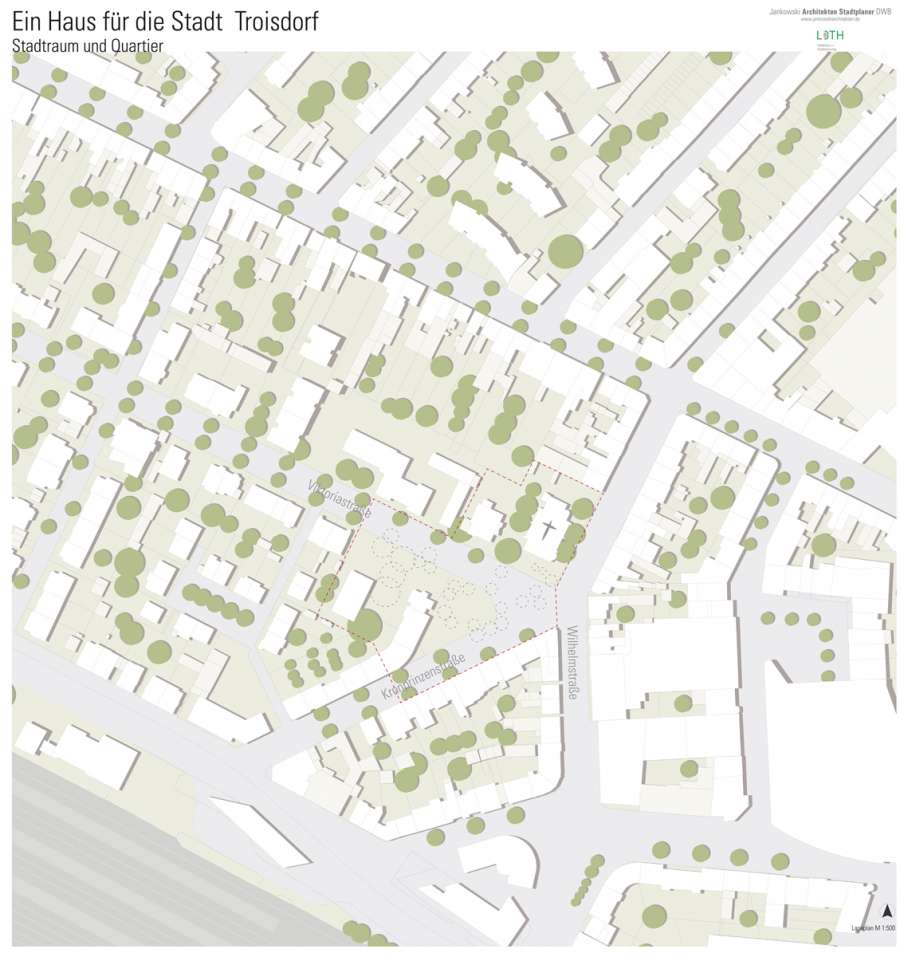

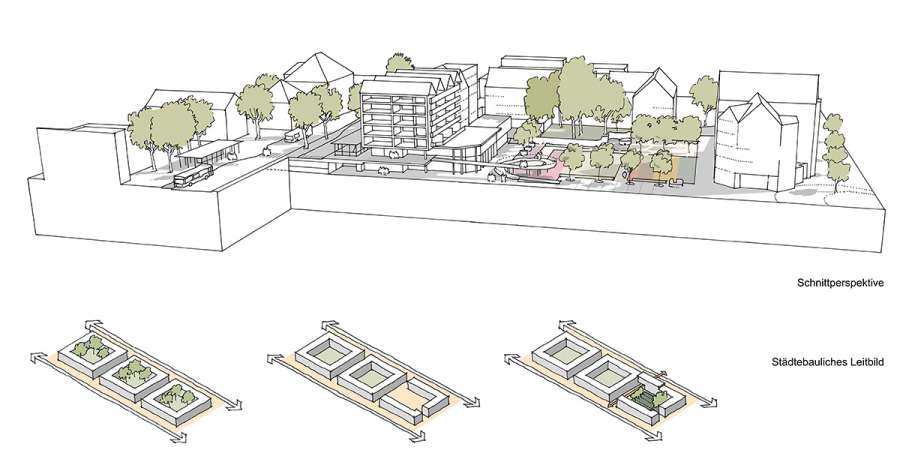

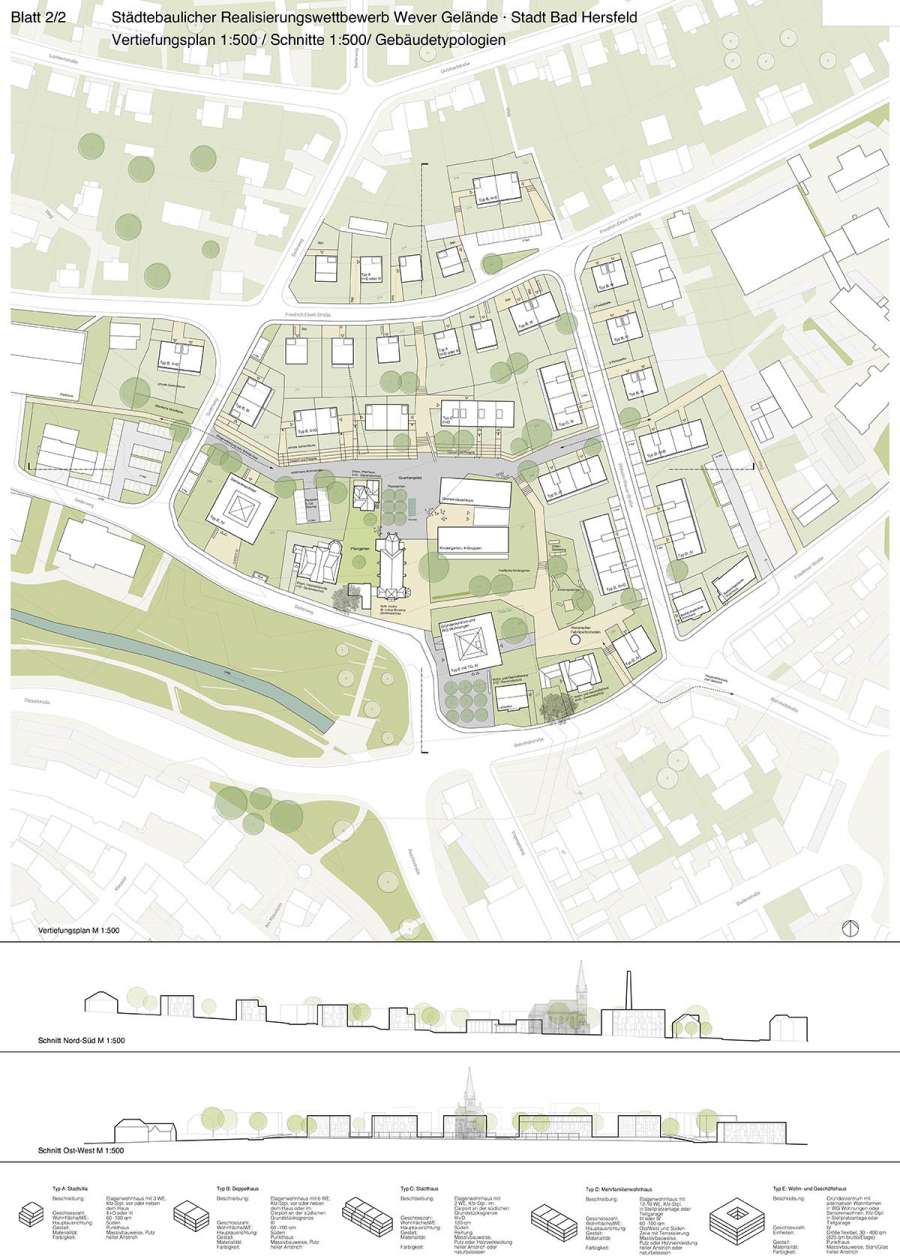

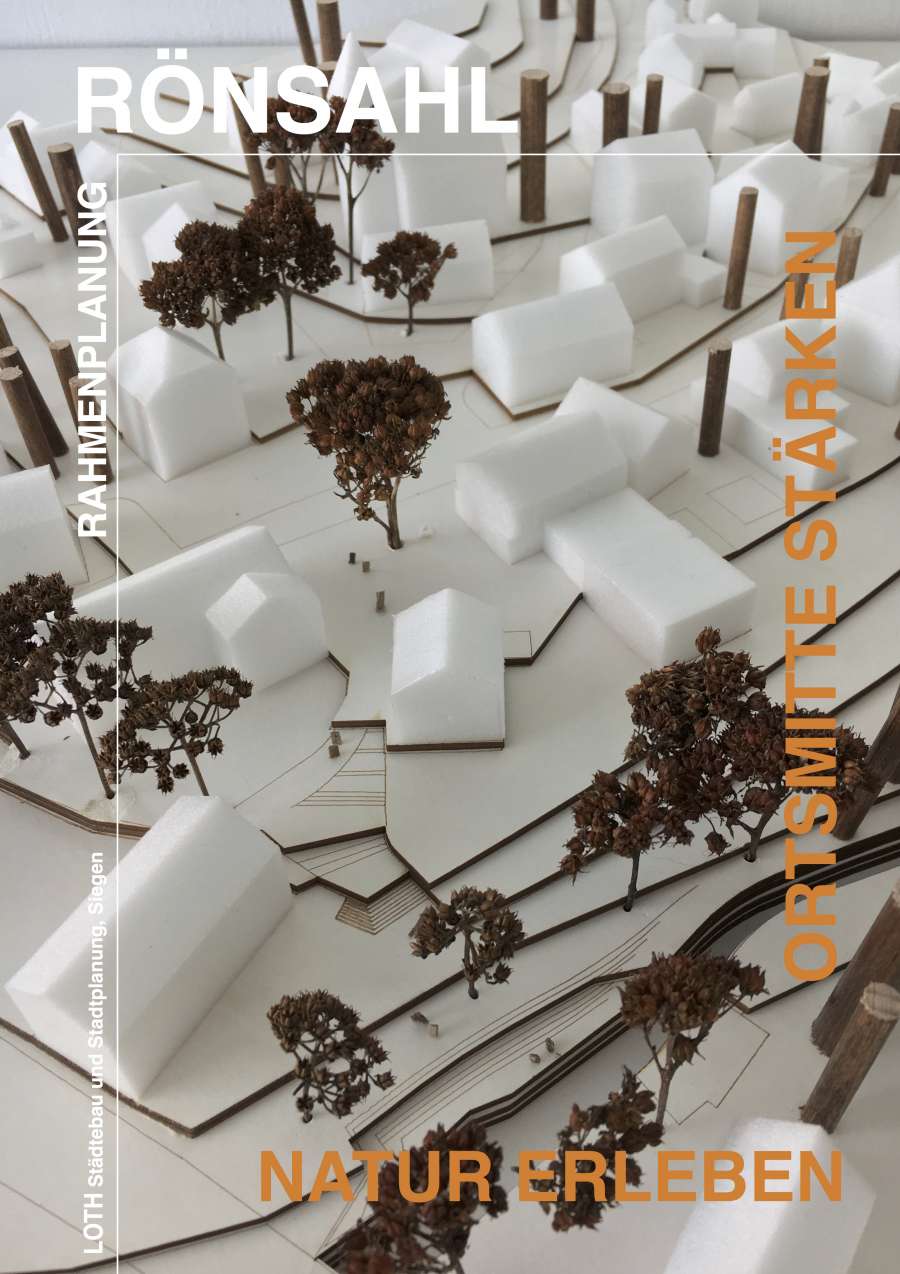

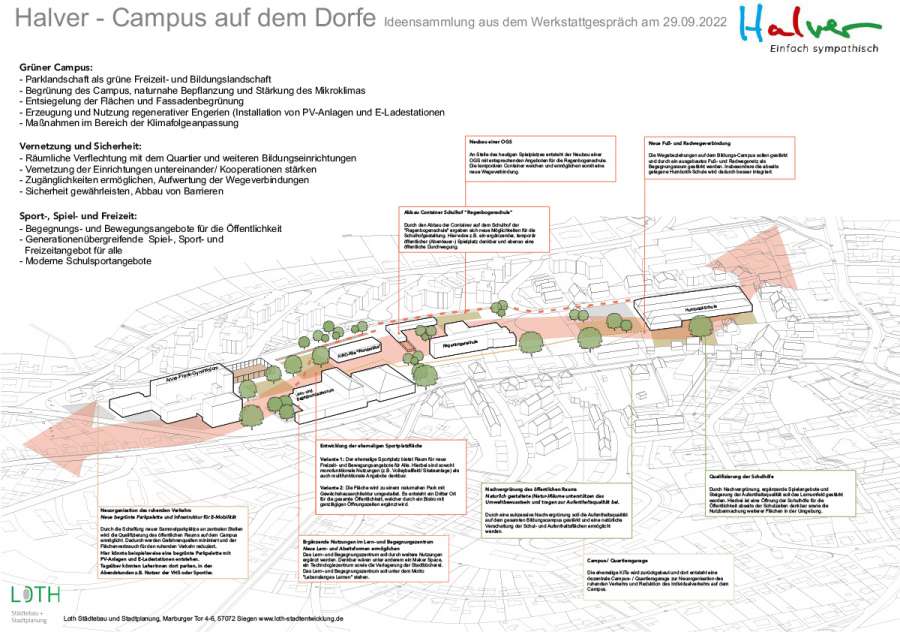

Das Büro Loth Städtebau und Stadtplanung hat gemeinsam mit der Stadt Freudenberg das zukunftsweisende Projekt „Autofreier Alter Flecken“ entwickelt und umgesetzt. Ziel ist es, die historische Altstadt lebenswerter zu gestalten, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Raum für die Menschen zurückzugewinnen.

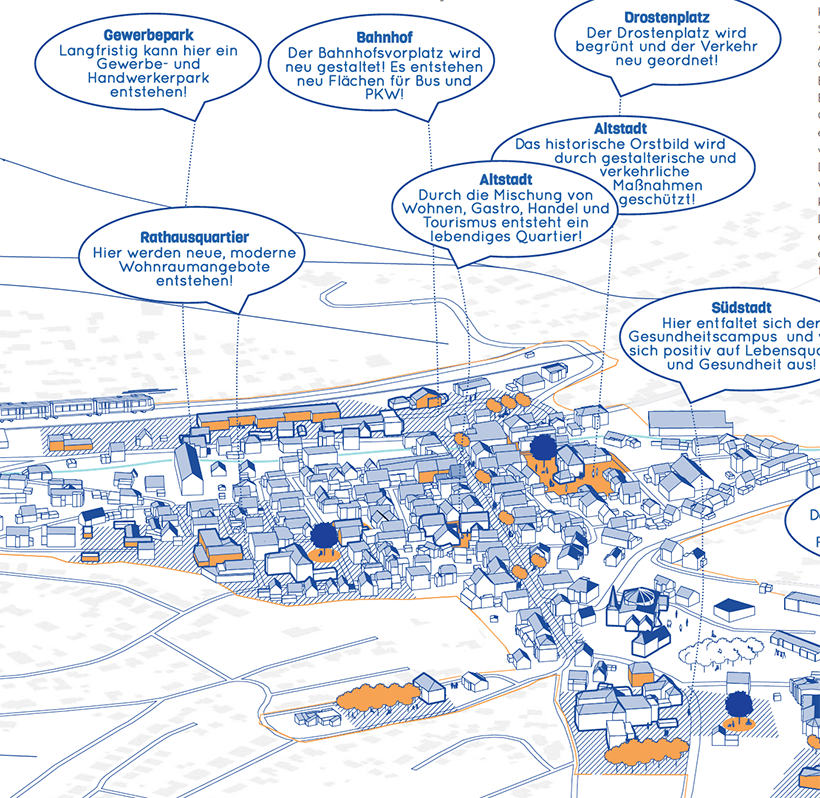

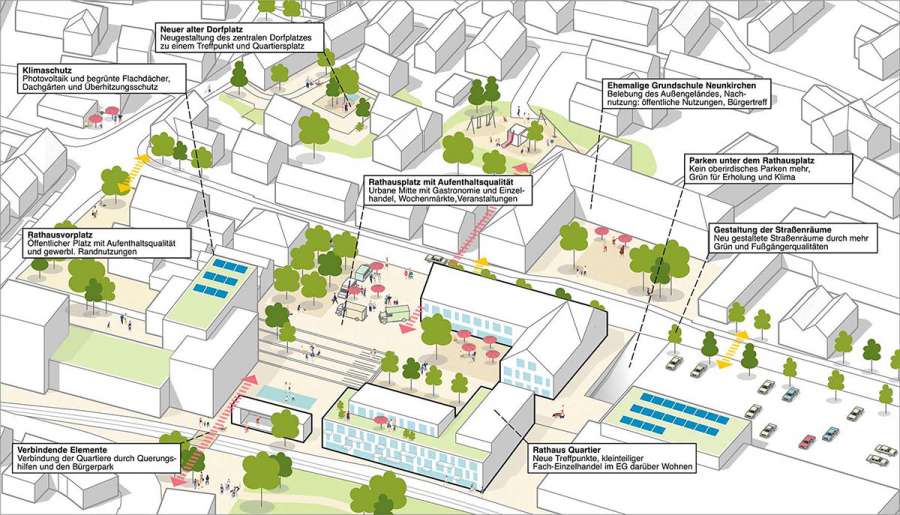

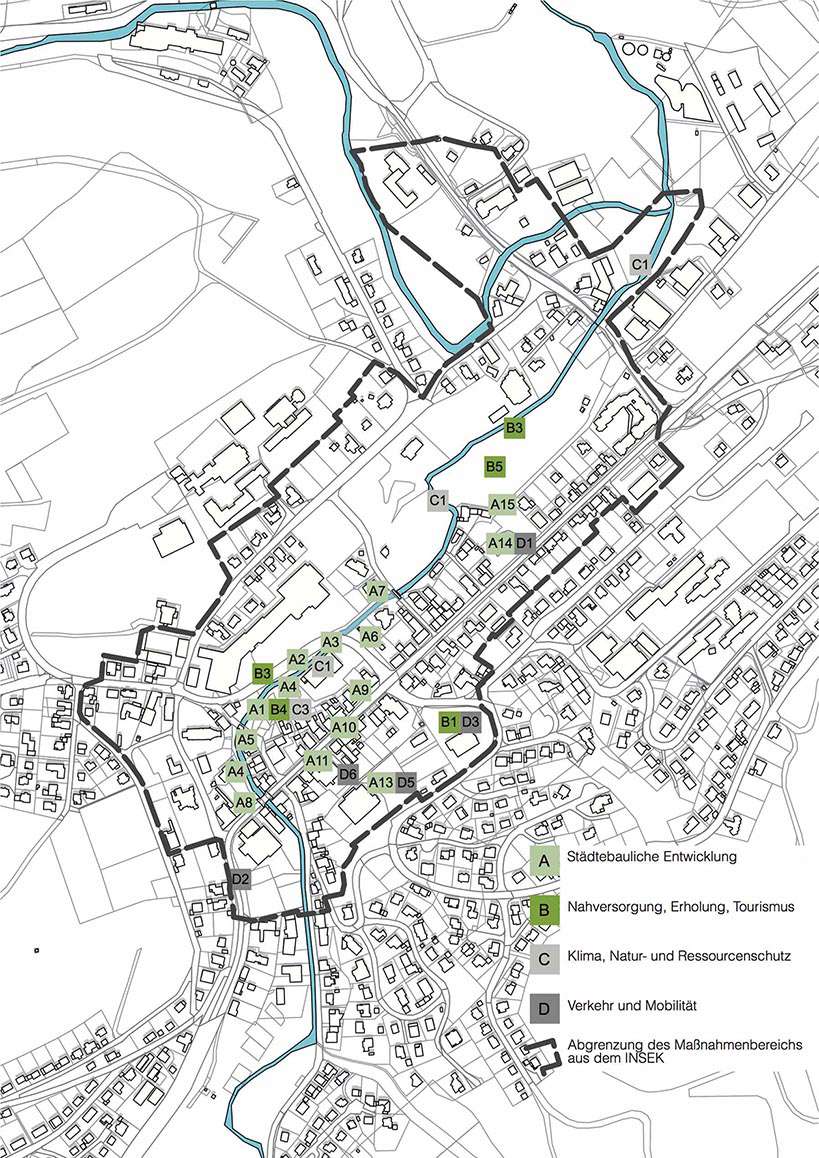

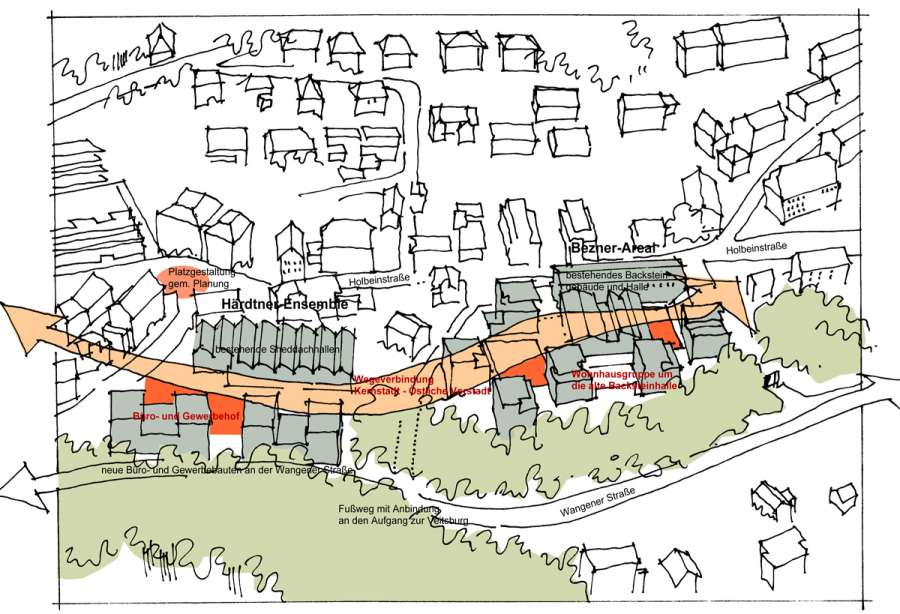

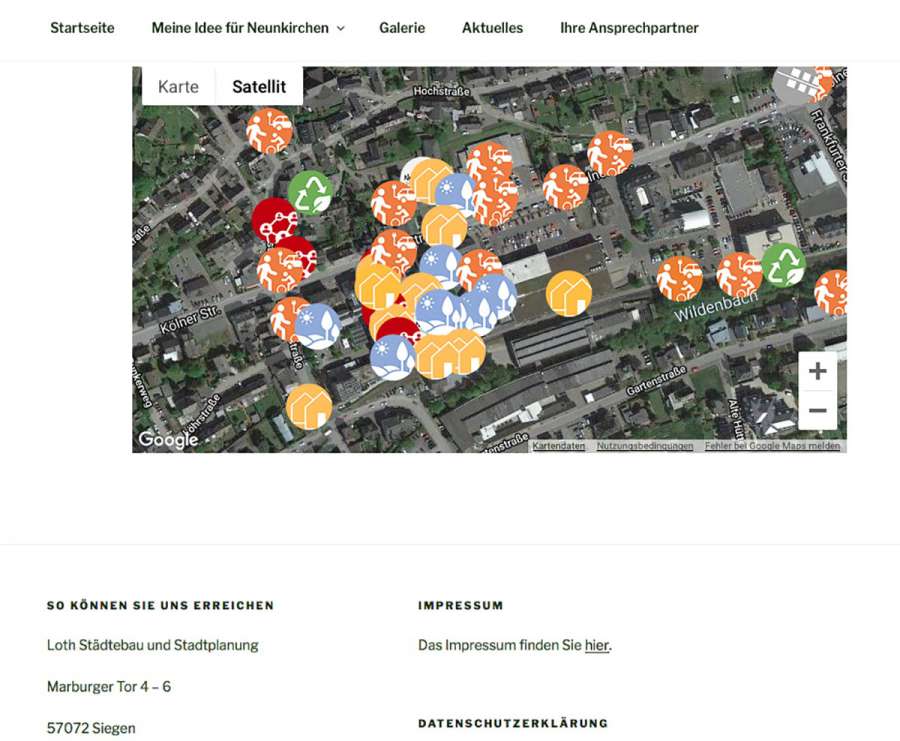

Im Rahmen eines intensiven Beteiligungsprozesses wurden 16 Maßnahmen erarbeitet, darunter die Umwandlung zentraler Straßen wie der Marktstraße, Mittelstraße und Kölner Straße in Fußgängerzonen sowie die Schaffung von „Pocket-Parks“ auf ehemaligen Parkflächen. Ein sechswöchiger Modellversuch im Sommer 2023 diente als Reallabor, um die Auswirkungen der veränderten Verkehrsführung zu testen. Begleitet wurde dieser von einem Mobilbüro und umfassenden Bürgerbefragungen, deren Ergebnisse maßgeblich in das finale Verkehrskonzept einflossen.

Das Projekt wurde im Mai 2024 vom Stadtrat beschlossen und erhielt im Januar 2025 den dritten Stern der REGIONALE 2025, was seine Umsetzungsreife bestätigt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist ab 2027 geplant. Wir haben die Planung, das Fördermanagement, die Bürgerbeteiligung übernommen und begleiten die Umsetzung des Projekts weiterhin.

Projekthomepage: Autofreier Alter Flecken